Jetstream erwacht: Warum jetzt Sturmböen drohen

Der Jetstream kehrt zurück: Wie der Höhenwind das Wettergeschehen beeinflusst – und warum jetzt Sturmböen drohen.

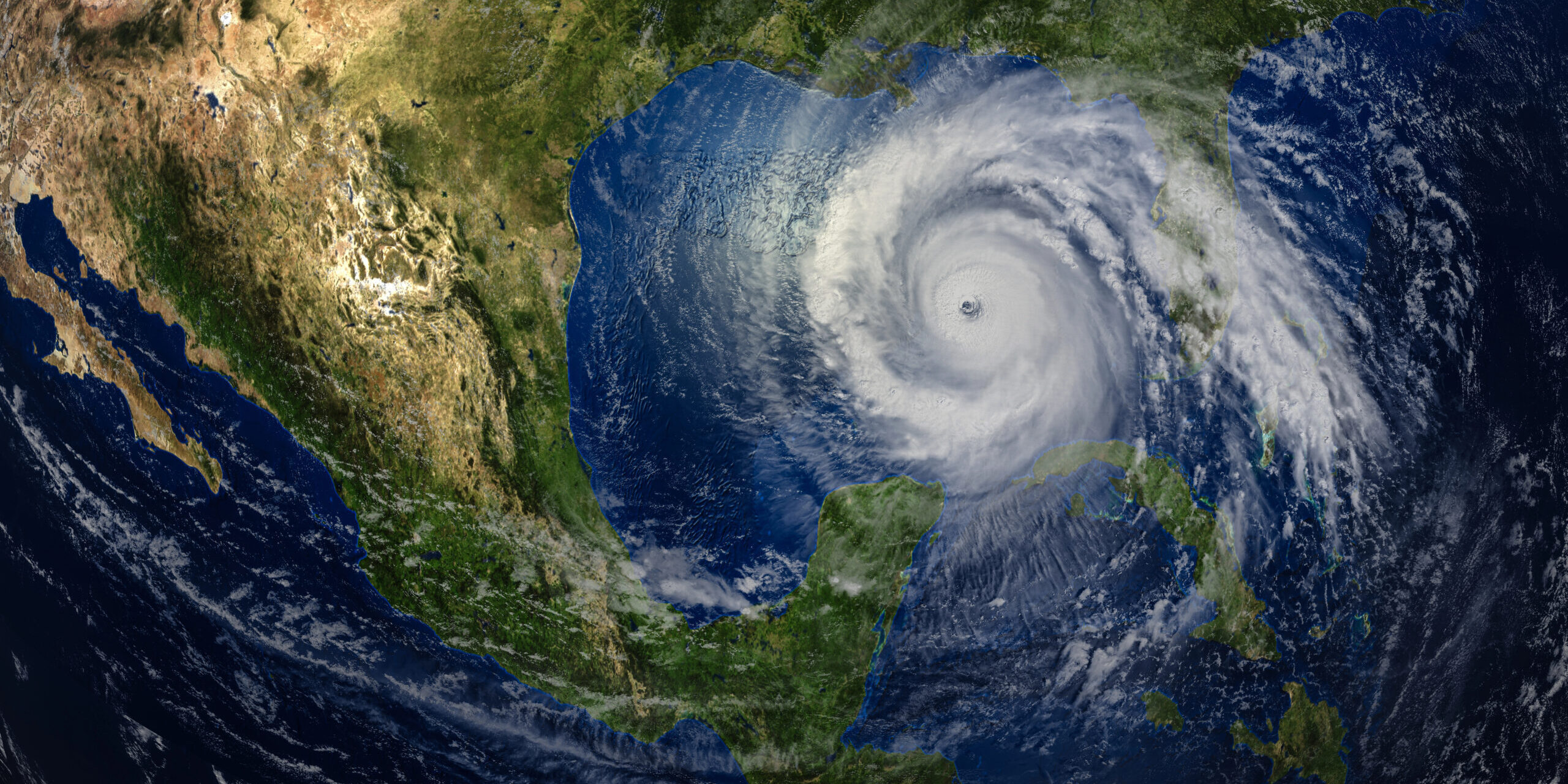

Wenn der Sturm richtig tobt, schlagen die Wellen schnell über einem Leuchtturm zusammen. So auch hier bei der Mündung des Duoro in den Atlantik bei Porto.

Foto: PantherMedia / zacariasdamata

Der Jetstream ist wieder aktiv und sorgt aktuell für stürmisches Wetter, insbesondere in Norddeutschland. Dieser starke Höhenwind, der sich rund zehn Kilometer über der Erdoberfläche bewegt, beeinflusst maßgeblich das Wettergeschehen. In diesem Beitrag erfahren Sie, was der Jetstream ist, wie er entsteht, welche Formen es gibt – und welche Folgen sein Erwachen für unser Klima, die Luftfahrt und sogar die Astronomie hat.

Inhaltsverzeichnis

- Der Jetstream als Motor unseres Wetters

- Was genau ist ein Jetstream?

- Die wichtigsten Jetstreams im Überblick

- Der Jetstream wird stärker – warum?

- Warum sind Jetstreams überhaupt so schnell?

- Historischer Rückblick: Entdeckung des Jetstreams

- Jetstream und Wetterextreme

- Auswirkungen auf Luftfahrt, Energie und Astronomie

- Fazit: Ein unsichtbarer Riese mit großer Wirkung

Der Jetstream als Motor unseres Wetters

In rund zehn Kilometern Höhe tobt er mit bis zu 540 Kilometern pro Stunde: der Jetstream. Er bewegt sich wie ein unsichtbares Band um die Erde und hat gewaltigen Einfluss auf unser Wetter. Derzeit zieht er wieder über den Nordatlantik und bringt Bewegung in ein zuvor blockiertes Wettersystem. In Deutschland äußert sich das in Sturmwarnungen – vor allem im Norden.

Beim Jetstream handelt sich dabei um besonders schnelle Luftströmungen, die sich zwischen warmen und kalten Luftmassen bilden. Ihre Entstehung hängt direkt mit Temperaturunterschieden zwischen Äquator und Polargebieten zusammen. Diese Unterschiede erzeugen Druckunterschiede, die Luftmassen in Bewegung setzen. Durch die Erdrotation werden diese Luftströme abgelenkt – und der Jetstream entsteht.

Was genau ist ein Jetstream?

Jetstreams sind schmale, aber sehr schnelle Windbänder in der oberen Troposphäre, meist zwischen 8 und 12 Kilometern Höhe. Ihre Windgeschwindigkeiten können mehr als 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Sie gehören zur Gruppe der geostrophischen Winde. Das bedeutet: Es herrscht ein Gleichgewicht zwischen Druckgradientkraft (Unterschied im Luftdruck) und der Corioliskraft (Ablenkung durch die Erdrotation).

In der Regel verlaufen Jetstreams von Westen nach Osten. Besonders auffällig ist ihre Fähigkeit, das Wetter über viele Tage hinweg zu prägen. Das macht sie zu einem zentralen Element der globalen Luftzirkulation.

Die wichtigsten Jetstreams im Überblick

Es gibt mehrere Jetstreams, die sich in ihrer Entstehung und Wirkung unterscheiden. Die beiden wichtigsten sind:

- Polarfrontjetstream (PFJ): Verläuft zwischen 40° und 60° Breite, also auch über Europa. Er ist eng mit der Polarfront verbunden, wo kalte und gemäßigte Luftmassen aufeinandertreffen. Der PFJ erreicht im Winter die höchsten Geschwindigkeiten.

- Subtropenjetstream (STJ): Entsteht in der Nähe der Wendekreise zwischen 20° und 30° Breite. Er ist beständiger, aber in der Regel schwächer als der PFJ.

Weitere Varianten sind der Tropical Easterly Jet (ein Ostwind in tropischen Höhen), der Nocturnal Jet (ein nächtlicher Höhenwind) und seltene Jetstreams in der Stratosphäre oder Mesosphäre.

Infobox: Jetstream – das unsichtbare Windband

- Höhe: 8–12 Kilometer über der Erdoberfläche (obere Troposphäre)

- Windgeschwindigkeit: Typisch 150–300 km/h, möglich bis 540 km/h

- Richtung: Westwindströmung (von Westen nach Osten)

- Typen: Polarfrontjetstream (PFJ), Subtropenjetstream (STJ)

- Ursache: Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Äquator und Pol

- Wetterwirkung: Steuert Tiefdruckgebiete, kann Stürme verstärken

- Bedeutung: Beeinflusst Wetterlagen, Flugrouten und Klimamuster weltweit

Der Jetstream wird stärker – warum?

In den letzten Tagen hat sich das blockierende Hochdruckgebiet, das lange über Mitteleuropa lag, zurückgezogen. Gleichzeitig hat sich der Polarjet intensiviert. Solche Veränderungen sind typisch für Übergangszeiten wie den Spätfrühling. Wenn der Jetstream wieder Fahrt aufnimmt, kann er wetteraktive Tiefdruckgebiete nach Europa lenken.

Der aktuelle Fall zeigt: In der Höhe wird Windgeschwindigkeit wieder zum bestimmenden Faktor. Besonders über dem Nordatlantik ist mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 km/h zu rechnen. Am Boden bedeutet das: stürmisches Wetter, örtlich schwere Sturmböen – vor allem im Norden Deutschlands.

Warum sind Jetstreams überhaupt so schnell?

Die Geschwindigkeit ergibt sich aus der Kombination mehrerer Faktoren:

- Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Pol.

- Höhenlage: In der Troposphäre nimmt der Luftdruck mit der Höhe ab – je schneller, desto größer der Druckunterschied.

- Corioliskraft: Sie lenkt die Luftbewegung aufgrund der Erdrotation ab, wodurch eine Ostströmung entsteht.

Der Jetstream gleicht also Temperatur- und Druckunterschiede aus. Je größer diese Unterschiede, desto stärker die Strömung.

Historischer Rückblick: Entdeckung des Jetstreams

Schon Ende des 19. Jahrhunderts vermuteten Meteorologen starke Höhenwinde, konnten sie aber noch nicht genau lokalisieren. Erst in den 1920er Jahren gelang es dem japanischen Meteorologen Wasaburo Oishi, systematisch Ballonmessungen durchzuführen.

In Deutschland war es Richard Scherhag, der in den 1930er Jahren die Höhenwetterkarten etablierte. Auch deutsche Wetterflüge lieferten wichtige Daten: 1937 wurde eine Strömung von 280 km/h gemessen. Der Begriff „Strahlströmung“ tauchte erstmals 1939 auf. International bekannt wurde der Jetstream aber erst durch Beobachtungen während des Zweiten Weltkriegs, etwa bei Flügen der B-29-Bomber.

Jetstream und Wetterextreme

Wenn der Jetstream ins Stocken gerät oder sich stark verlagert, kann das weitreichende Folgen haben. Besonders in den letzten Jahren häufen sich solche Effekte. Forschende vermuten, dass der menschengemachte Klimawandel – insbesondere die Erwärmung der Arktis – die Stabilität des Jetstreams beeinflusst.

Beispiele für solche Wetterextreme sind:

- Hitzewellen (z. B. 2003, 2018, 2019, 2022)

- Starkregenereignisse wie im Sommer 2021

- Winterkälteeinbrüche in Nordamerika

Ein instabiler Jetstream kann dazu führen, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete lange über einer Region verharren – mit teils dramatischen Folgen.

Auswirkungen auf Luftfahrt, Energie und Astronomie

In der Luftfahrt ist der Jetstream mehr als nur ein meteorologisches Phänomen. Linienflüge über den Atlantik nutzen den Rückenwind des Jetstreams gezielt, um Treibstoff zu sparen und schneller anzukommen. Umgekehrt kann ein Gegenwind Flugzeiten deutlich verlängern.

Auch die Idee, Jetstreams zur Energiegewinnung zu nutzen – etwa durch Flugwindkraftwerke – wird seit Jahren erforscht, hat aber die Praxisreife noch nicht erreicht.

Für astronomische Beobachtungen ist der Jetstream ein Störfaktor. Durch seine Turbulenzen entstehen Unregelmäßigkeiten in der Luft, die das sogenannte „Seeing“ verschlechtern. Das bedeutet: Teleskope erfassen kein klares Bild, weil die Atmosphäre flimmert.

Fazit: Ein unsichtbarer Riese mit großer Wirkung

Der Jetstream ist kein neues Phänomen, aber seine Bedeutung wächst in Zeiten des Klimawandels. Er steuert nicht nur unser Wetter, sondern kann auch Extremereignisse verstärken oder abschwächen. Derzeit ist er wieder besonders aktiv – und bringt Sturm mit sich.

Wer die Entwicklung des Jetstreams versteht, kann besser abschätzen, wann mit Wetterumschwüngen oder Sturmböen zu rechnen ist. Denn was in zehn Kilometern Höhe geschieht, hat direkten Einfluss auf das Leben am Boden.

Ein Beitrag von: